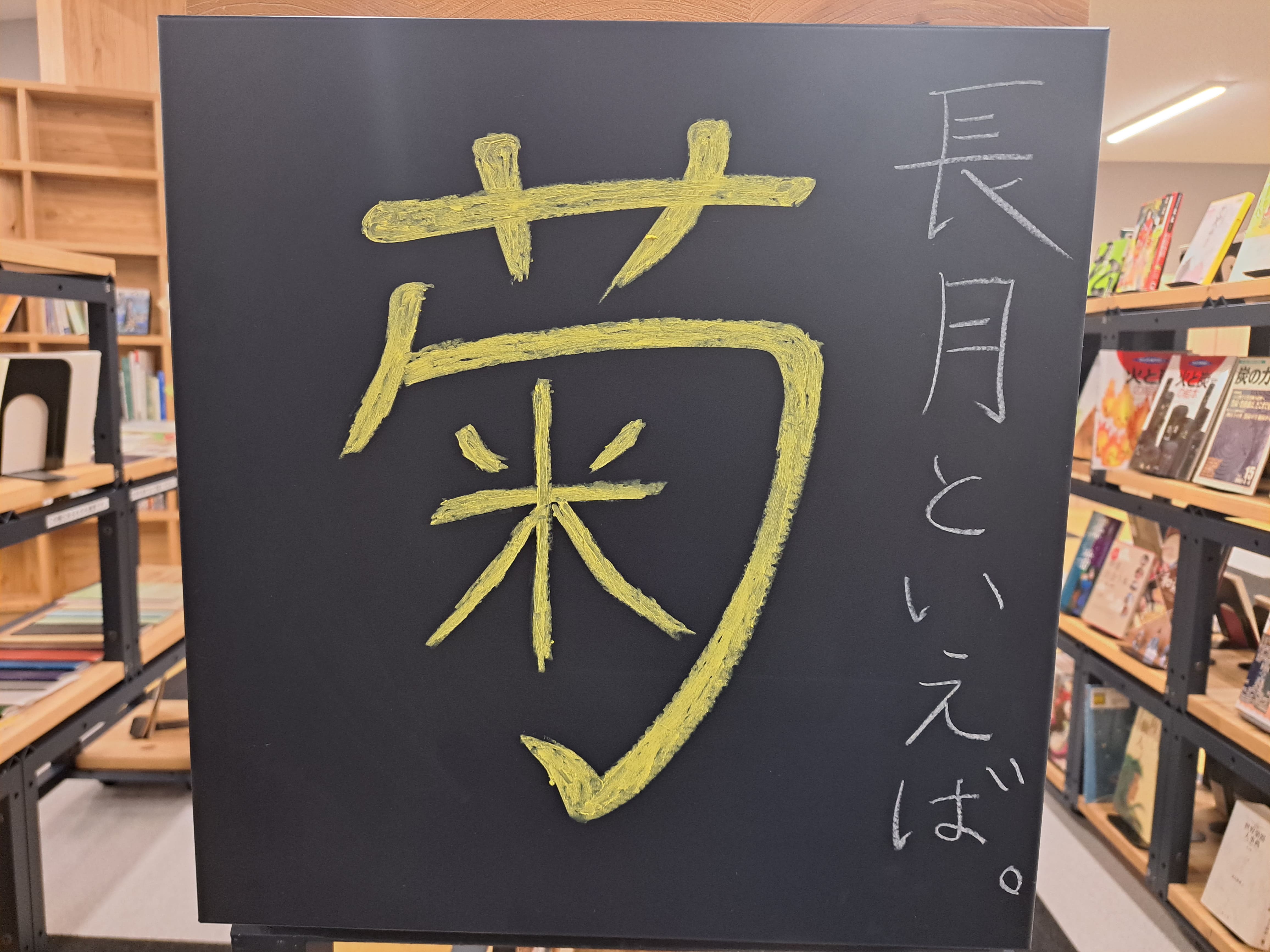

菊(9月特集棚更新②)

日本には、3月3日の桃の節句(正式には上巳の節句と言うそうです)や5月5日の端午の節句(菖蒲の節句)など、五節句がありますが、9月9日は重陽の節句。菊の節句とも呼ばれています。

他の節句と同じく、中国から伝わってきた重陽の節句ですが、現代ではあまり意識されていない様子。

今年の9月は、菊から世界を広げてみませんか?

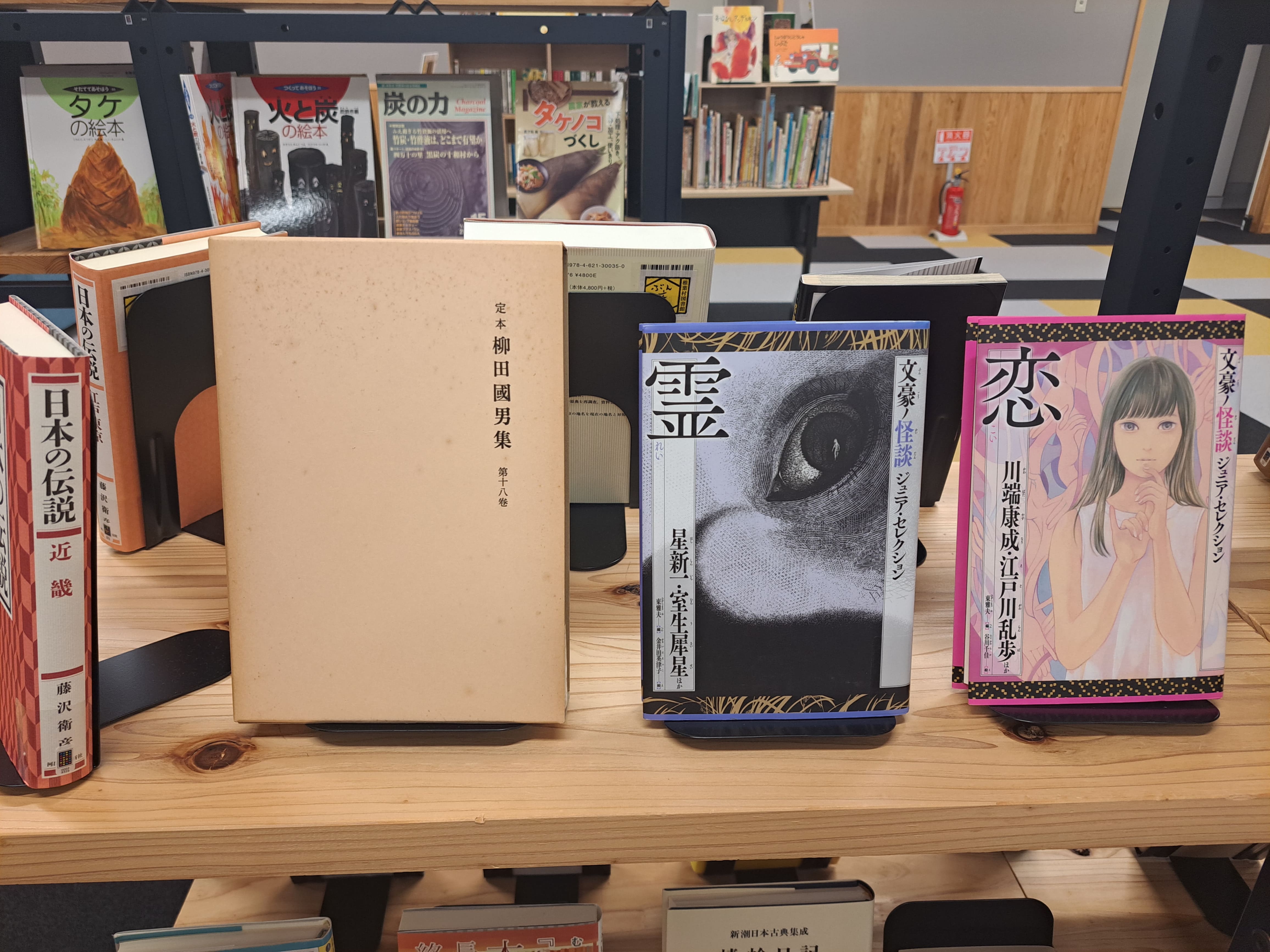

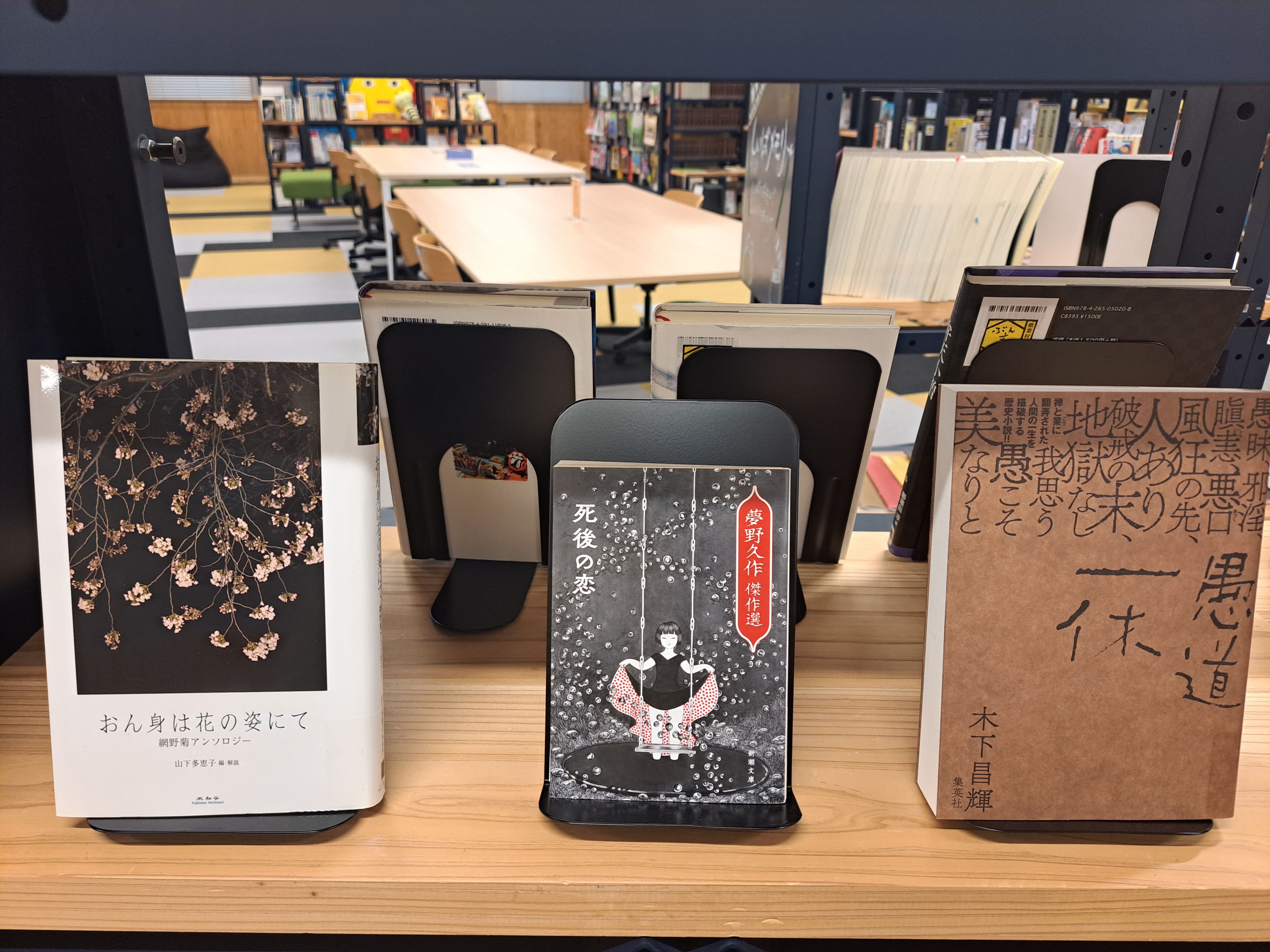

まずは全体像です。

正面から菊を扱っているものもあれば、登場人物や話のタイトルに菊の字が入っている本たちも集めてみました。

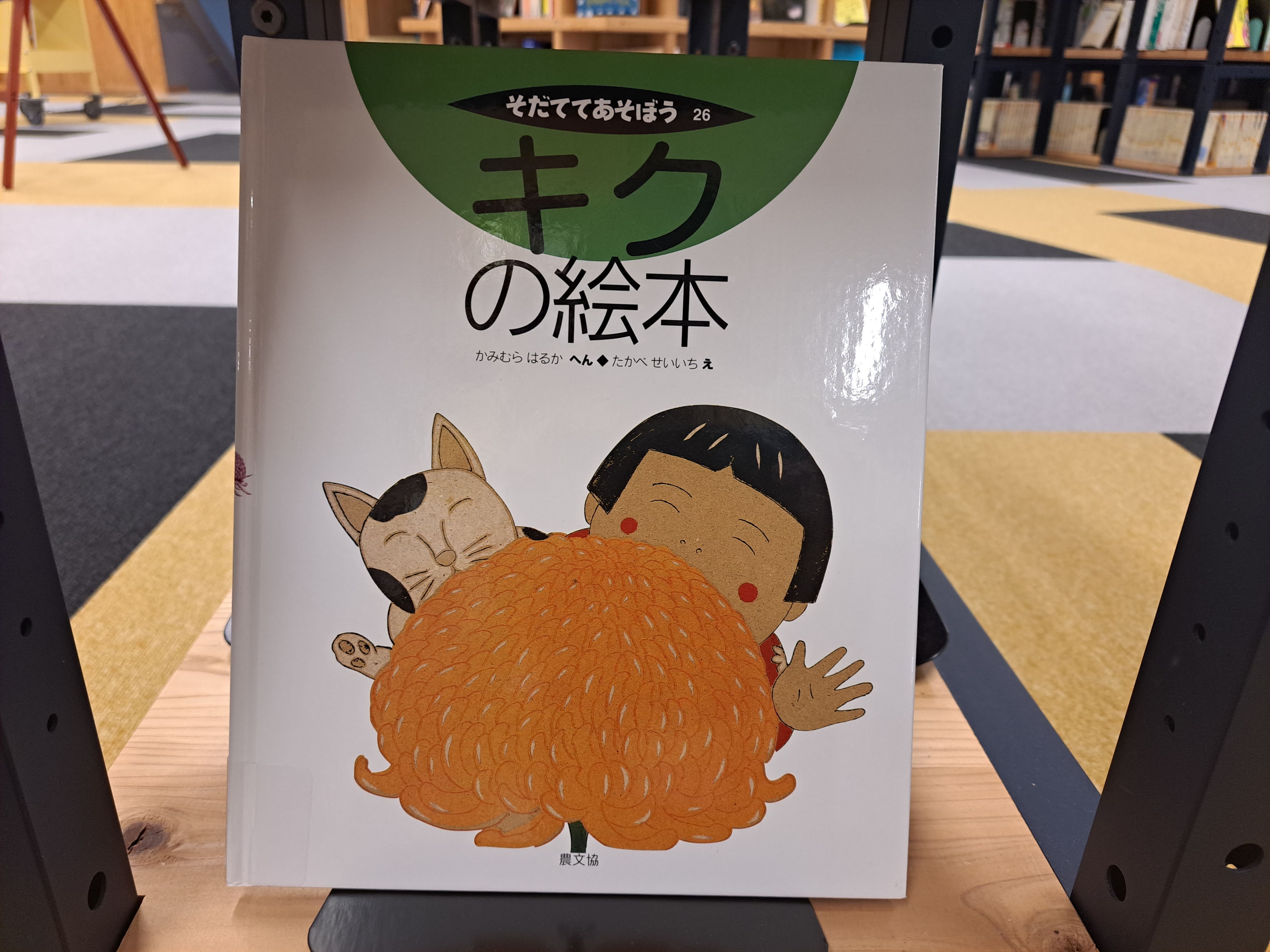

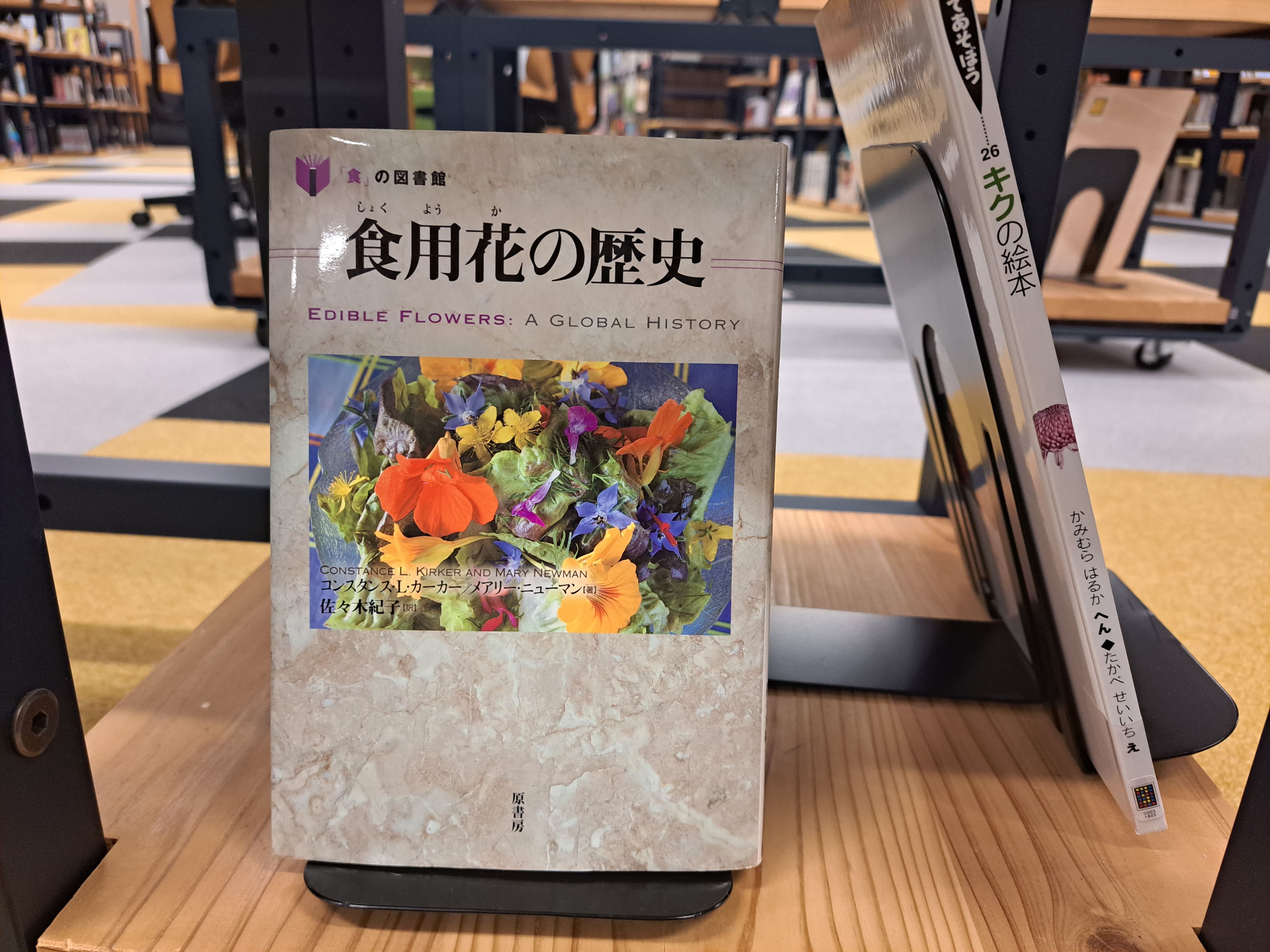

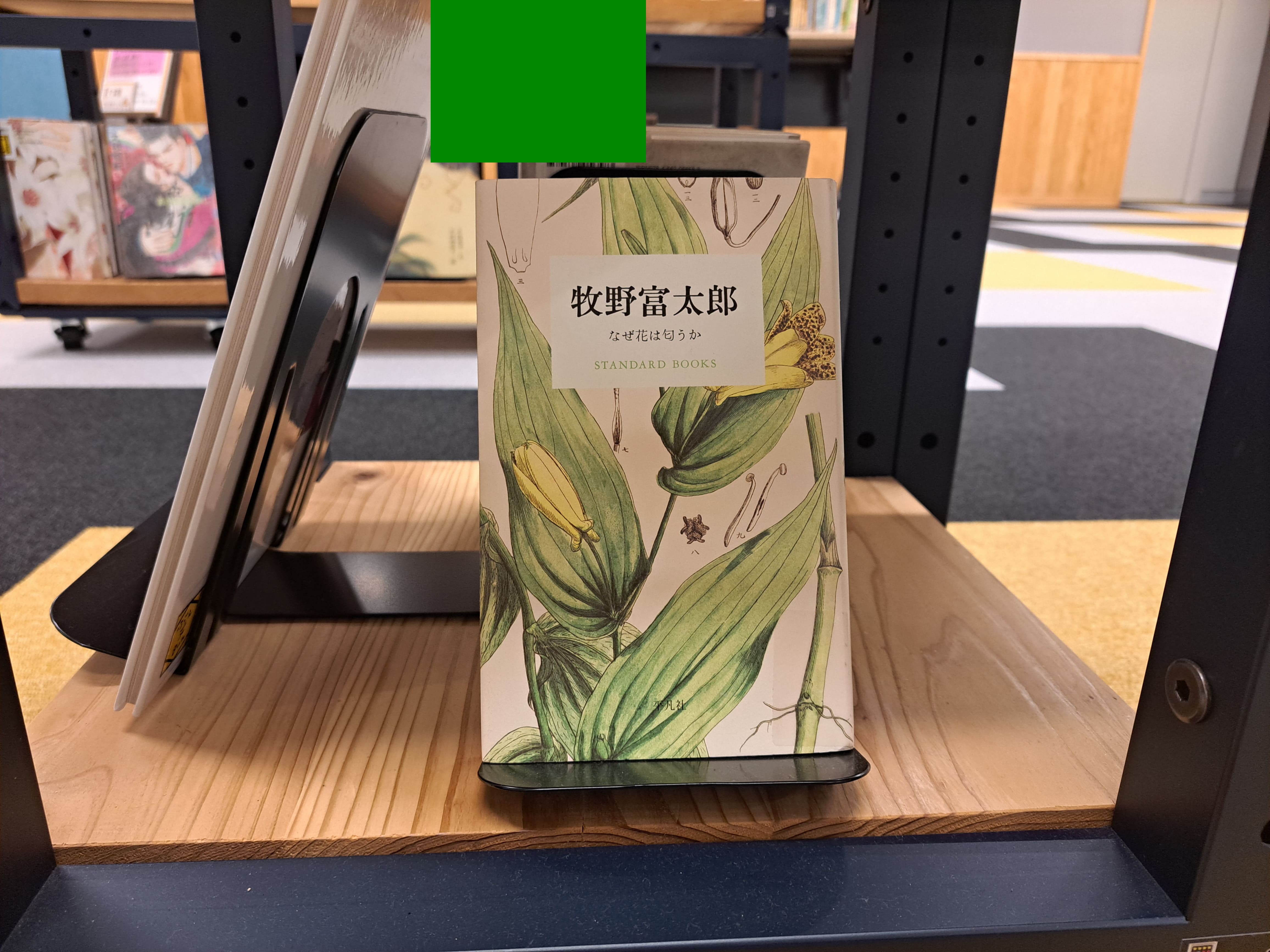

植物としての菊に正面から向き合っている3冊。

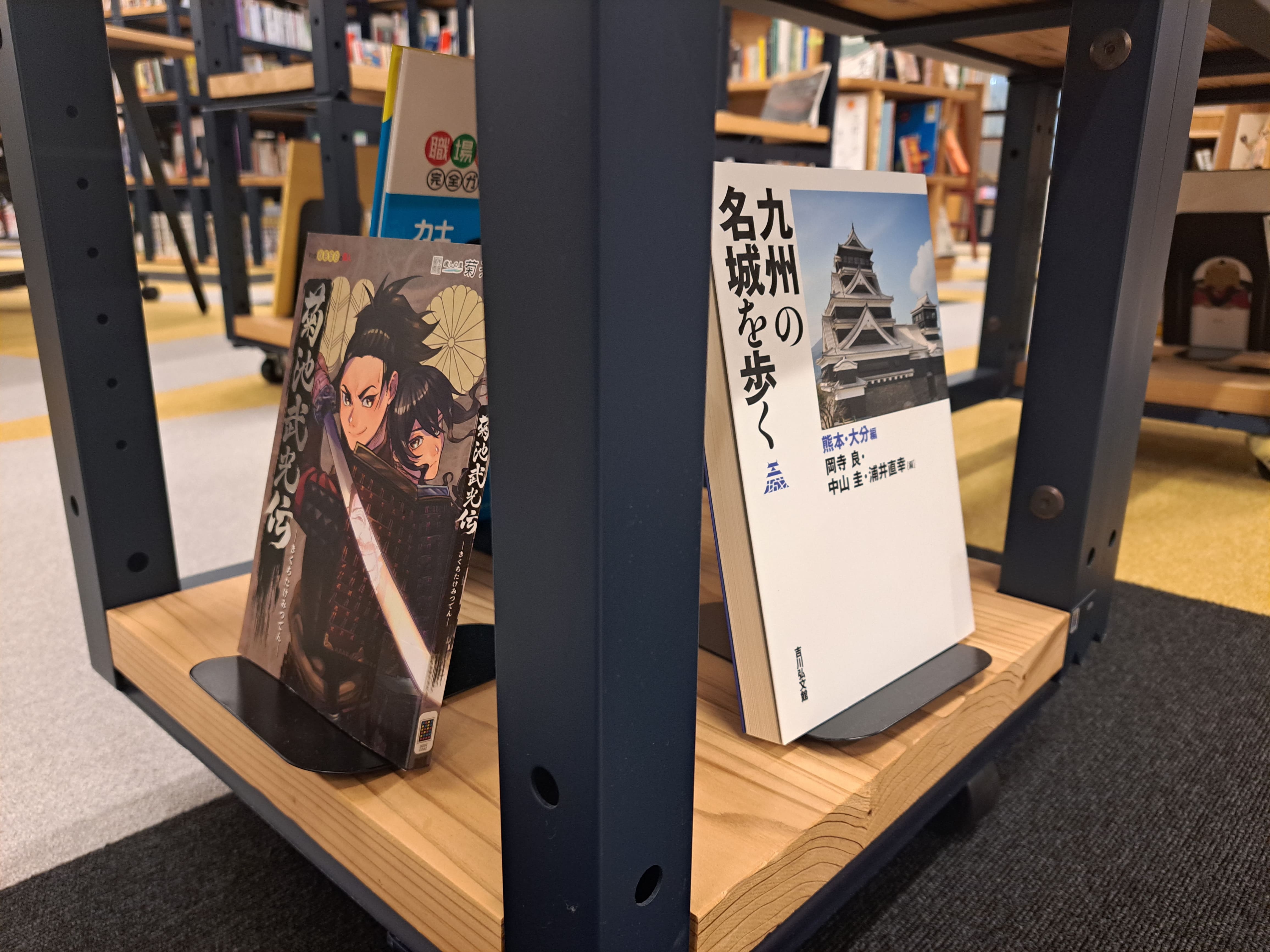

九州の地名(菊池市)や九州にゆかりのある方(元大関・琴奨菊、現・秀ノ山親方)と、菊。

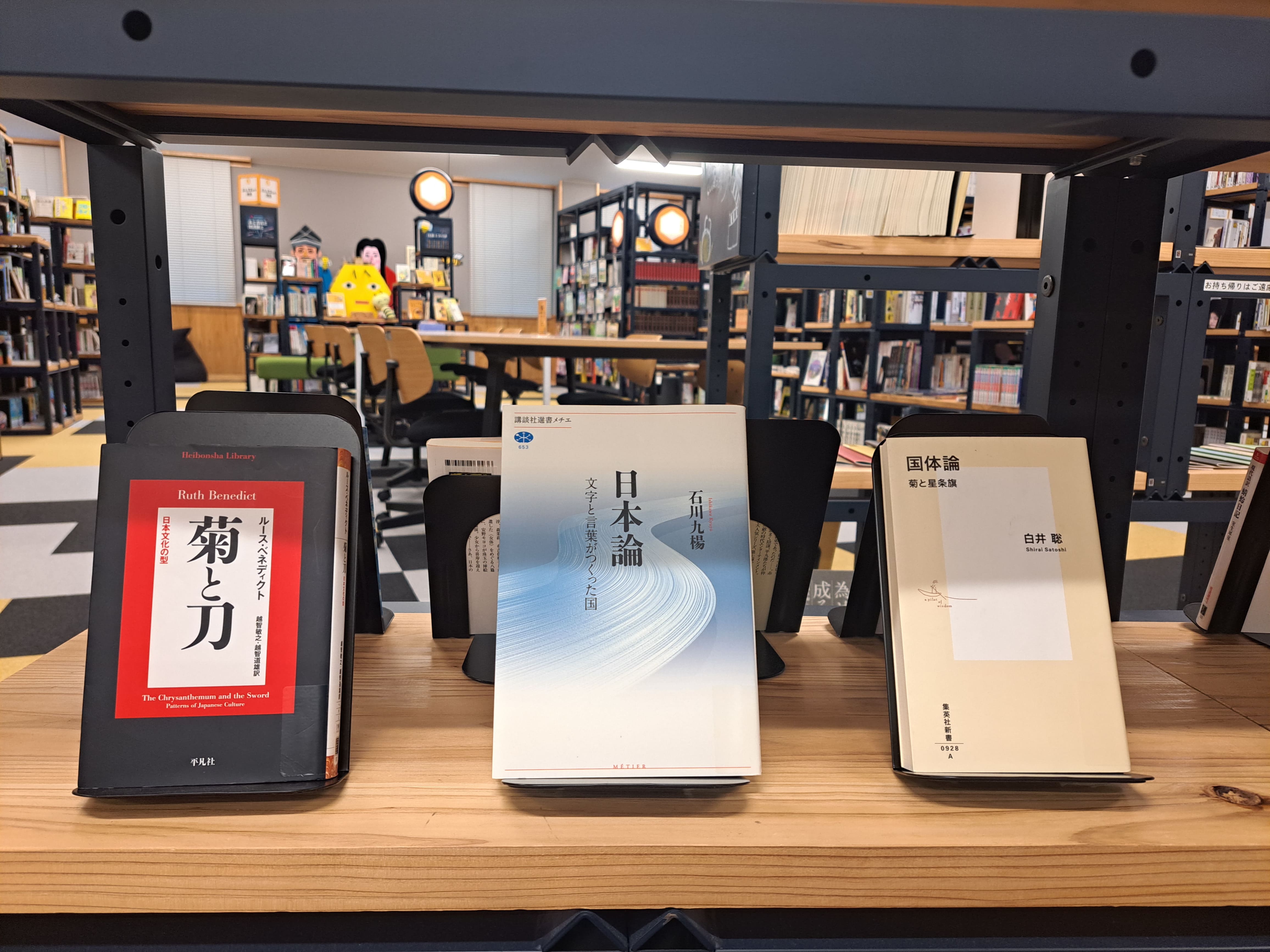

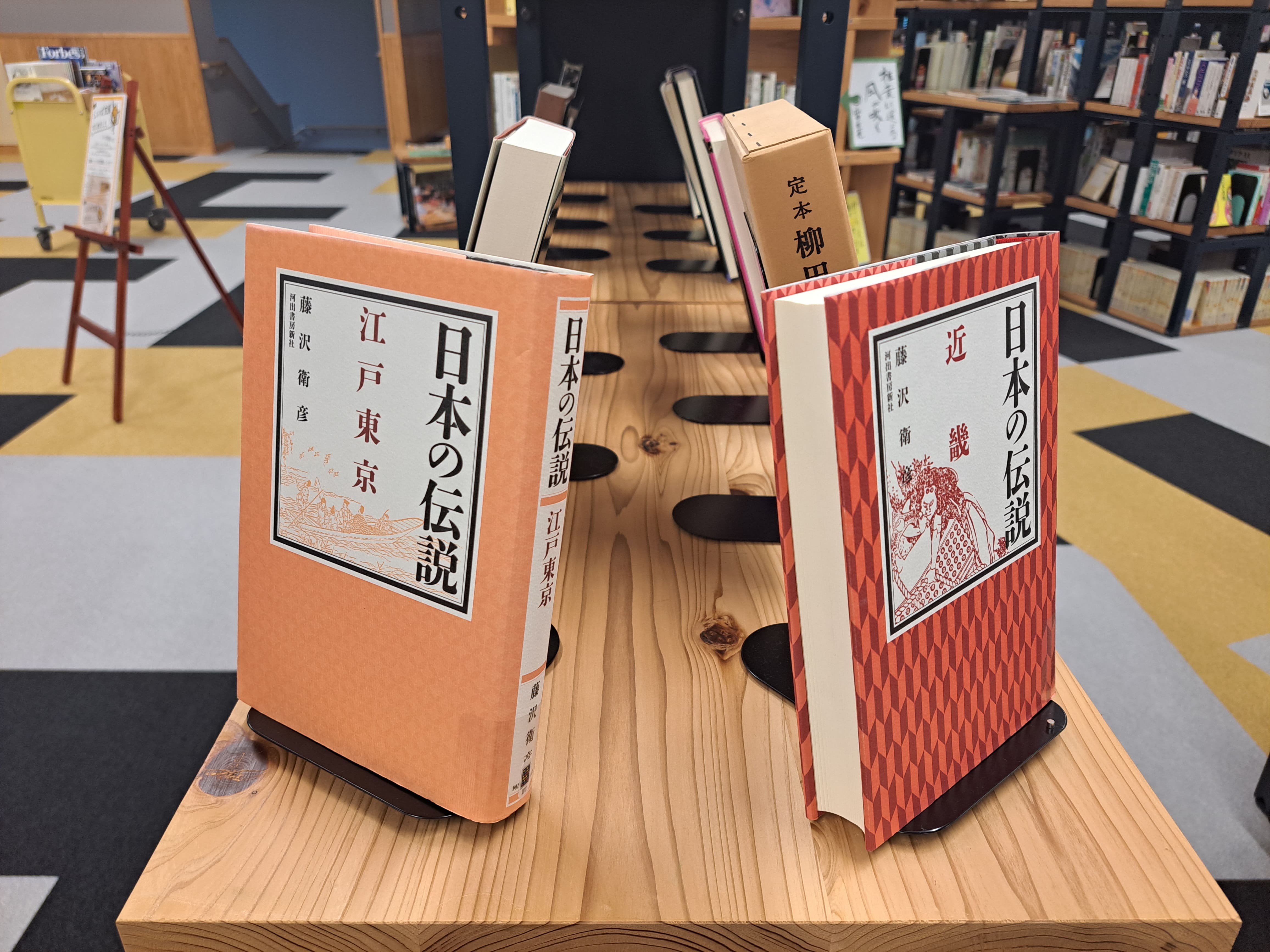

日本と、菊。

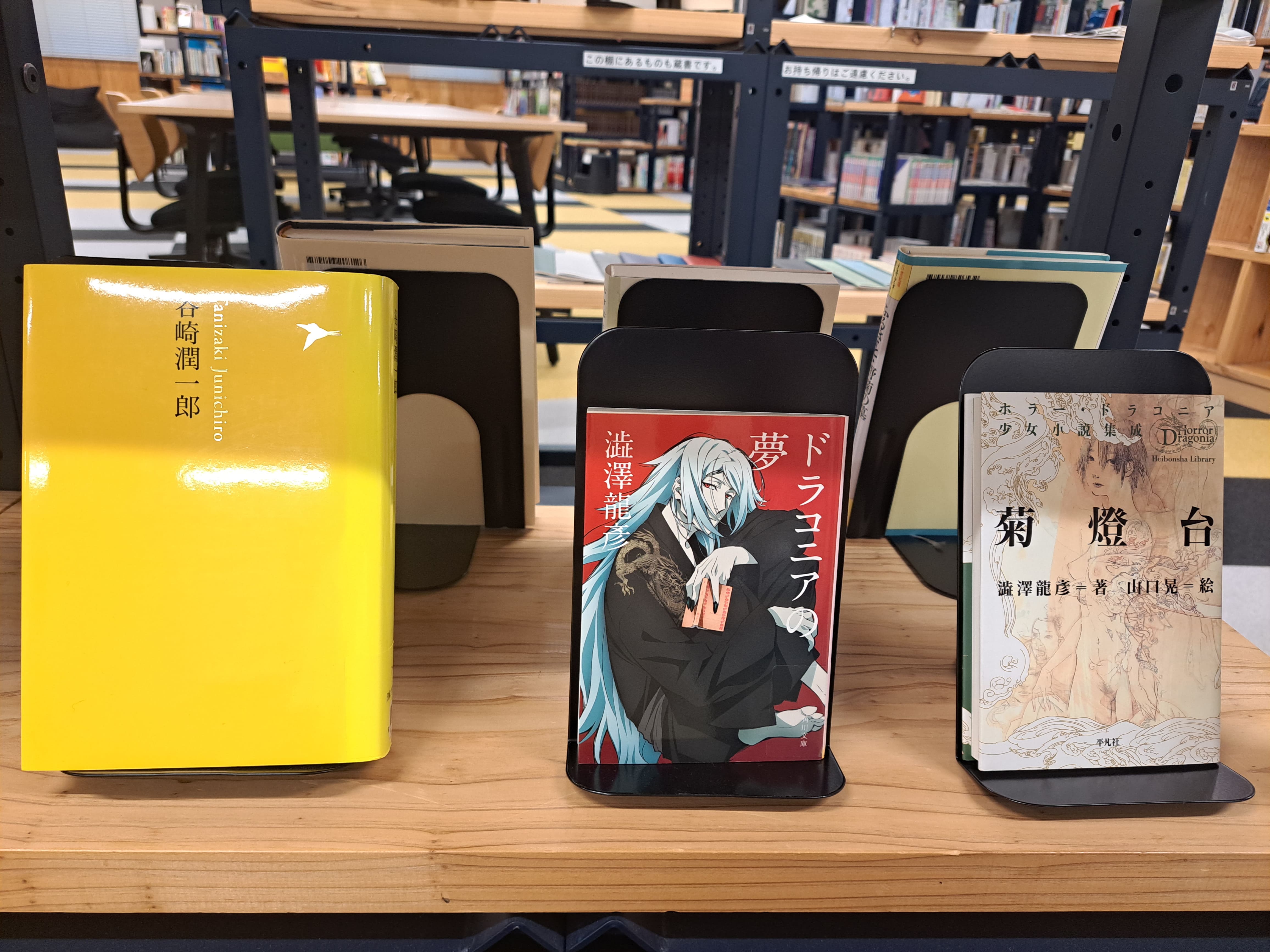

小説と、菊。

左から順に、花魁・花菊、希代の女形・菊之丞、林芙美子の『晩菊』、「ノンフィクション作家になる! 」という決意を胸に秘めてインドを旅した水沢菊香。

『野菊の墓』そのものと、それが出てくる物語。

さらには、「うつろひたる菊」が収められている古典『蜻蛉日記』。

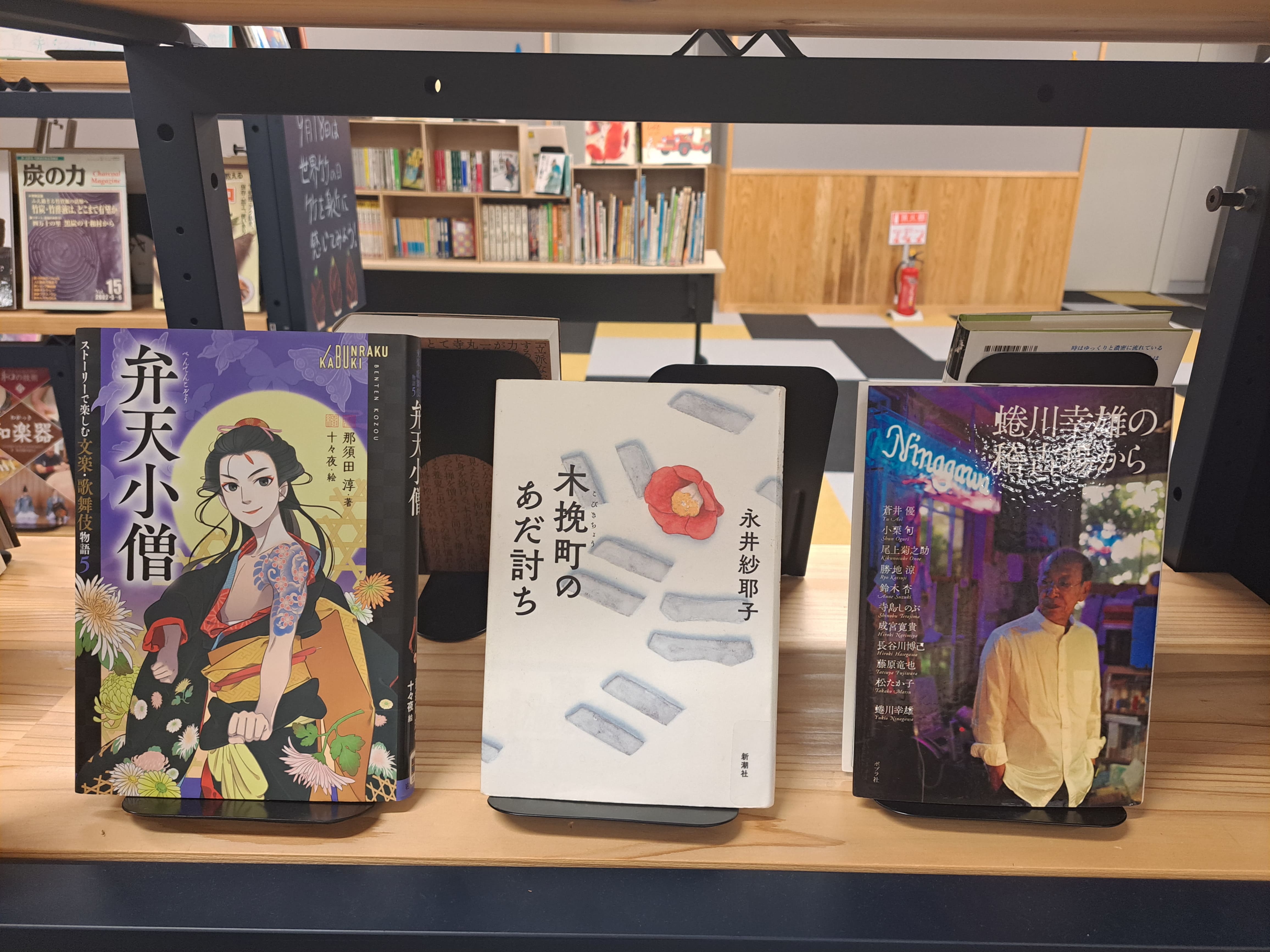

弁天小僧菊之助、若衆の菊之助、尾上菊之助。

古今の文豪が手がけた怪談のアンソロジーシリーズ。上田秋成『菊花の約』、三浦哲郎『お菊』。

なぜここに柳田國男集が?と思ったそこのあなた。柳田國男は「方言と昔」にて、通り名としての“オキク”に言及しています。

そうです、みんな大好き幽霊のお菊さんは、数々の作品に登場するのです。

江戸東京の『番町皿屋敷』と近畿の『播州皿屋敷』。落語の演目としても知られています。

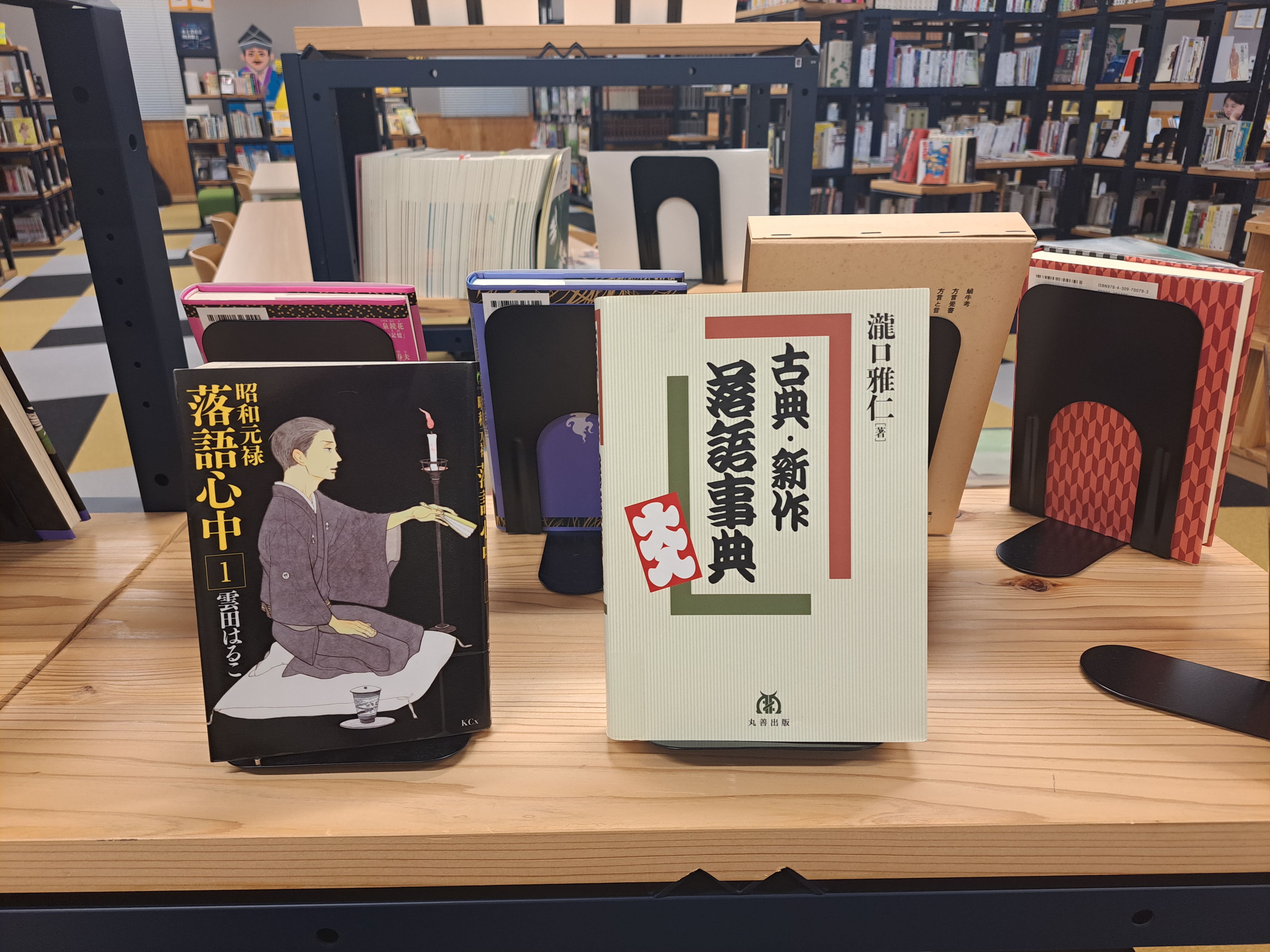

落語と言えば、菊の字が高座名に含まれている落語家さんもいますし、菊の字が含まれている演目もあります。

菊が繋ぐ物語の世界。どこに菊が隠れているのか、ぜひ手に取って探してみてください。

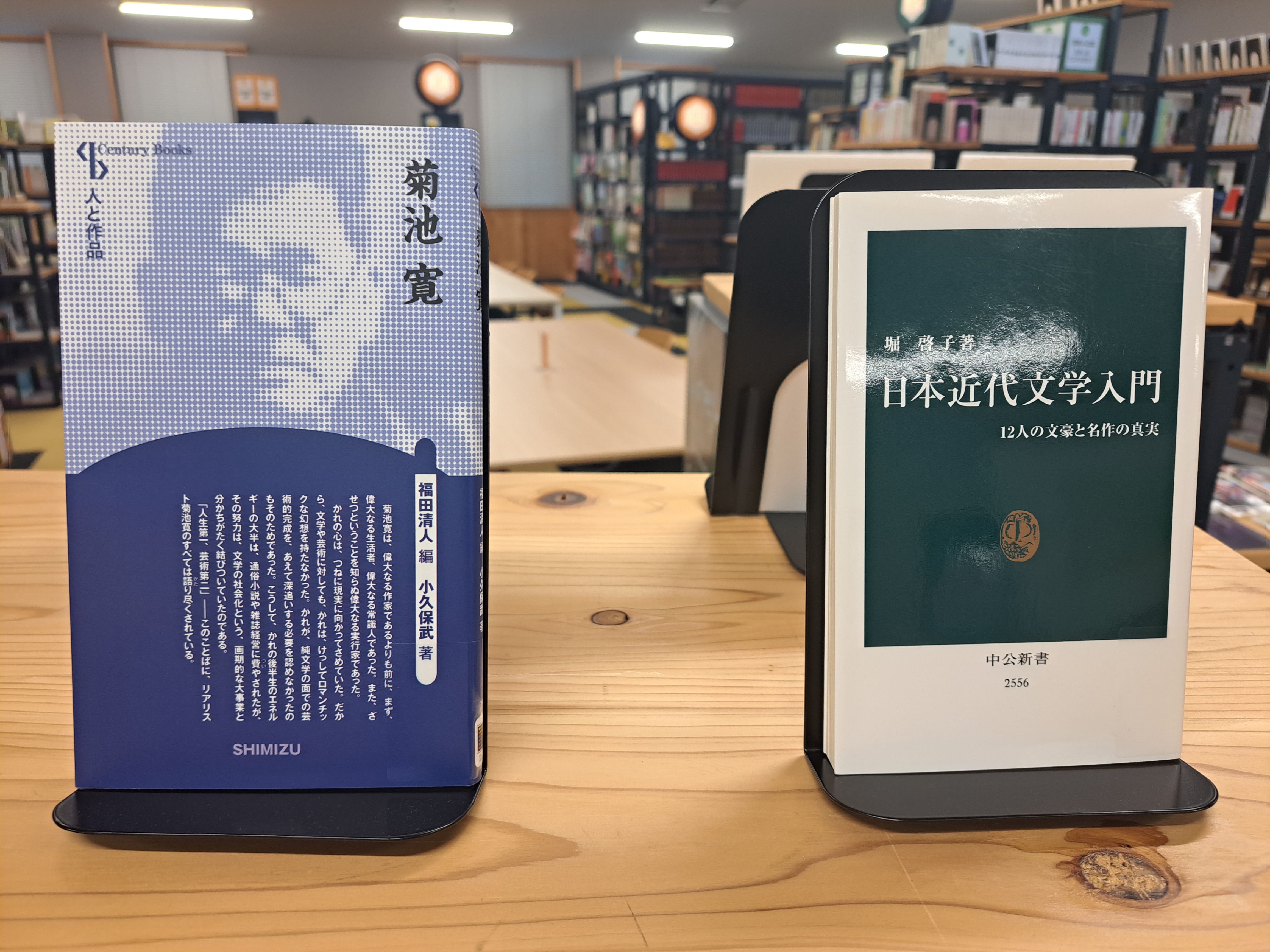

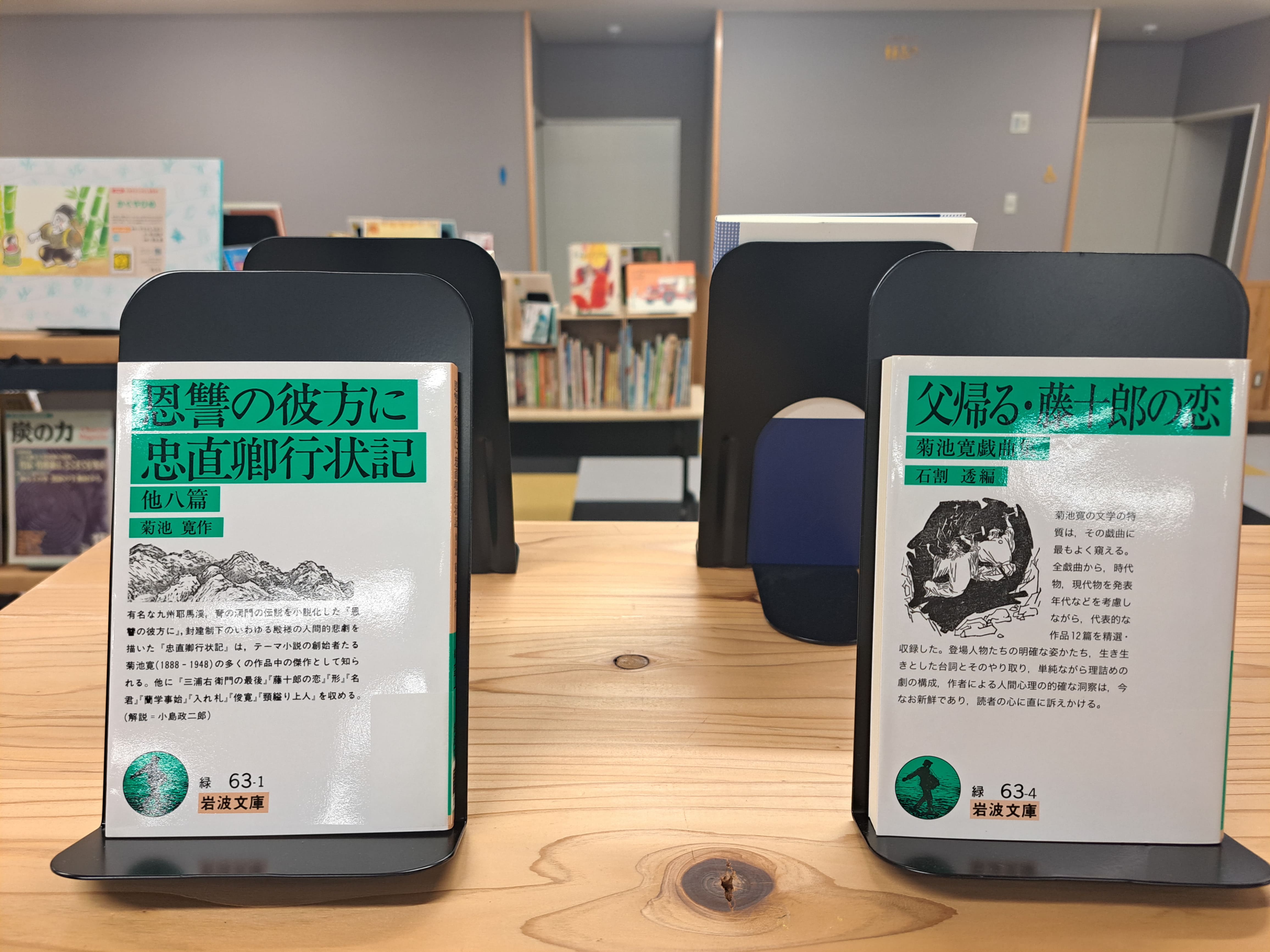

菊池さんをはじめとして、菊の字が名前に含まれる作家は数多くいますが、やはりこの人でしょう。

菊池寛。

菊を皮切りにさまざまな本を扱ってきました。思いがけず、菊の世界には奥深いものがありそうです。

ぜひ竹とあわせて、菊の世界にもどっぷりつかってみてください。

お相手は、今月が誕生月の時おこす司書でした。

‥‥・*・‥‥………‥‥・*・‥‥………‥‥・*・‥‥………‥‥・*・…